Le télescope spatial James-Webb, le JWSTJWST, a bien sûr été conçu pour sonder les stratesstrates de lumière du ciel profond à la recherche des traces des premières étoiles et des premières galaxies. Mais son pouvoir de résolutionrésolution inédit dans le domaine de l’infrarouge lui permet aussi de revisiter des objets beaucoup plus proches. Il peut ainsi voir à travers les nuagesnuages moléculaires et poussiéreux, denses et froids, où des pouponnières d’étoiles invisibles aux yeuxyeux naturels d’Homo sapiensHomo sapiens se forment.

La Nasa vient donc de rendre publiques des images d’un objet déjà étudié avec des instruments de l’ESOESO, à savoir plus précisément au moins de la caméra à grand champ installée sur le télescopetélescope MPG/ESO de 2,2 mètres de diamètre à l’Observatoire de La Silla, au Chili. Il s’agit du nuage noir appelé LDN 483, pour Lynds Dark Nebula 483. Il doit son nom à l’astronomeastronome états-unienne Beverly T. Lynds, qui a publié de nombreux catalogues de nébuleusesnébuleuses sombres de ce genre au début des années 1960. Elle a procédé pour cela à un examen minutieux des plaques photographiques du premier relevé du ciel de l’observatoire PalomarPalomar, alors que la révolution des capteurs CCD était encore dans les limbeslimbes.

Des proto-étoiles cachées au cœur de nébuleuses noires

LDN 483 se situe à environ 650 années-lumièreannées-lumière du SoleilSoleil dans la constellationconstellation du Serpent et nous savons maintenant qu’elle contient des proto-étoilesproto-étoiles en formation. Elles naissent quand les conditions de température et densité sont réunies (comme l’ont montré les travaux de l’astronome, physicienphysicien et mathématicienmathématicien britannique James Jeans) de la fragmentation par effondrementeffondrement gravitationnel du nuage. Une concentration de matièrematière se contracte alors, s’échauffe de ce fait et devient lumineuse bien que la température ne soit pas encore capable de provoquer des réactions de fusionfusion thermonucléaire durable.

La proto-étoile tout en continuant à se contracter accrète encore pendant un certain temps de la matière issue du nuage et en entrant dans sa phase d’évolution dite T-Tauri, elle perd une partie de son énergie cinétiqueénergie cinétique de rotation en éjectant de la matière par instabilité et en formant des jets.

Souvent les proto-étoiles sont encore tellement enveloppées de la matière du nuage où elles naissent qu’on ne les voit pas dans le visible de l’extérieur, mais il en va tout autrement dans le domaine infrarouge pour un rayonnement qui n’est alors pas bloqué par la poussière.

Cette vidéo vous emmène en voyage vers la nébuleuse sombre LDN 483 telle qu’on la voit avec la caméra à grand champ (WFI) du télescope de 2,2 mètres MPG/ESO de l’Observatoire de La Silla. Cet objet est une région de l’espace remplie de gaz et de poussière. Ces matériaux sont suffisamment denses pour éclipser efficacement la lumière des étoiles d’arrière-plan. © ESO, N. Risinger (skysurvey.org), Digitized Sky Survey 2. Music: movetwo

Des ondes de choc créatrices de molécules

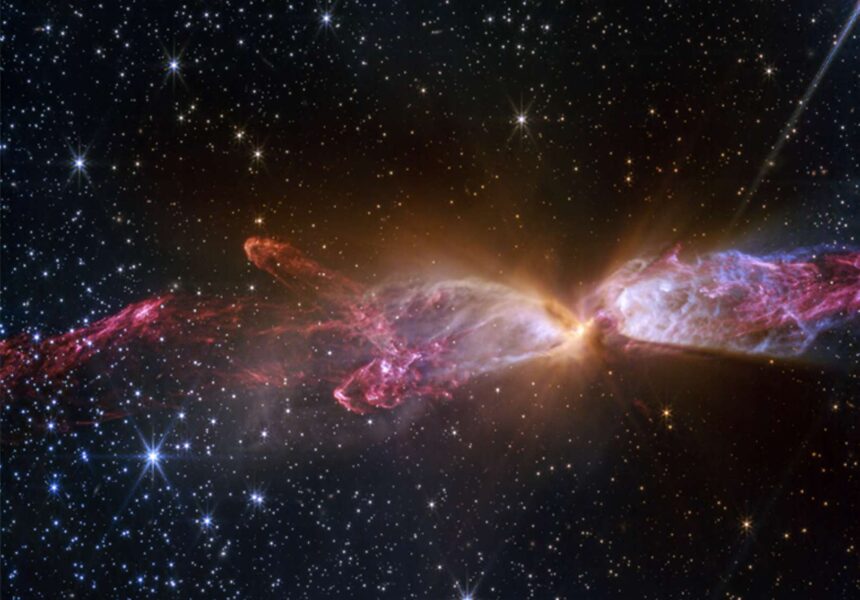

Aujourd’hui, c’est donc le regard infrarouge à haute résolution du JWST qui montre des détails spectaculaires associés en fausses couleurscouleurs sur une image de l’intérieur de Lynds 483 (L483). Deux proto-étoiles y sont clairement visibles, plus précisément des interactions sous forme de collisions d’ondes de choc entre des éjections à des vitessesvitesses différentes et qui se rattrapent au cours des dernières dizaines de milliers d’années de ces étoiles. Les brusques sauts de pressionpression et de température dans les zones de collisions y provoquent actuellement des réactions chimiquesréactions chimiques produisant une gamme de moléculesmolécules, comme le monoxyde de carbonemonoxyde de carbone, le méthanol et plusieurs autres composés organiques qui se retrouveront peut-être un jour sur une exoterreexoterre, selon un scénario qui s’est sans doute produit jadis à la naissance du Système solaireSystème solaire et dont on trouve des traces dans les météorites de type chondriteschondrites carbonées ou dans des comètescomètes.

Un communiqué de la Nasa explique aussi au sujet de l’image révélée par le JWST que les deux protoétoiles sur cette image « se trouvent au centre de la forme en sablier, dans un disque horizontal opaque de gazgaz froid et de poussière qui tient dans un seul pixelpixel. Beaucoup plus loin, au-dessus et en dessous du disque aplati où la poussière est plus fine, la lumière vive des étoiles brille à travers le gaz et la poussière, formant de grands cônescônes orange semi-transparentstransparents ».

Des jets et flux de matière chaotiques

Le même communiqué ajoute que « certains jets et flux sortant des étoiles se sont tordus ou déformés. Pour trouver des exemples, regardez vers le bord supérieur droit où se trouve un arc orange proéminent. Il s’agit d’un front de choc, où les éjections des étoiles ont été ralenties par la matière existante, plus dense.

Maintenant, regardez un peu plus bas, là où l’orange rencontre le rose. Ici, la matière ressemble à un fouillis emmêlé. Ce sont de nouveaux détails incroyablement fins que Webb a révélés, et il faudra une étude détaillée pour les expliquer.

Tournez-vous vers la moitié inférieure. Ici, le gaz et la poussière semblent plus épais. Zoomez pour trouver de minuscules piliers violet clair. Ils pointent vers les ventsvents incessants des étoiles centrales, et se sont formés parce que la matière qu’ils contiennent est suffisamment dense pour n’avoir pas encore été emportée.

Toutes les symétries et asymétries de ces nuages pourraient éventuellement être expliquées à mesure que les chercheurs reconstitueront l’histoire des éjections des étoiles, en partie en mettant à jour les modèles pour produire les mêmes effets. Les astronomes finiront également par calculer la quantité de matière expulsée par les étoiles, les molécules créées lors de la collision de la matière et la densité de chaque zone.

Dans des millions d’années, lorsque les étoiles auront fini de se former, elles pourraient chacune avoir environ la massemasse de notre Soleil. Leurs flux sortants auront nettoyé la zone, balayant ces éjections semi-transparentes. Tout ce qui restera peut-être sera un minuscule disque de gaz et de poussière où des planètes pourraient éventuellement se former. »