Quelle est l’odeur qui émane des sarcophages ? Est-ce celle de la poussière, de la décomposition, ou quelque chose de bien plus surprenant ?

L’odeur jouait un rôle essentiel dans les rites funéraires de l’Égypte ancienne. Pour les Égyptiens, les senteurs agréables étaient associées aux divinités et à la pureté, tandis que les effluves nauséabonds évoquaient la décomposition.

Aujourd’hui encore, près de 5 000 ans plus tard, l’odeur des momies intrigue. Et contrairement à ce que l’on pourrait penser, elles ne sentent pas la poussière ou la mort. Des chercheurs de l’University College London (UCL) et de l’université de Ljubljana ont réussi à identifier scientifiquement leur odeur, et elles sentent… le boisbois, les épices et le sucresucre.

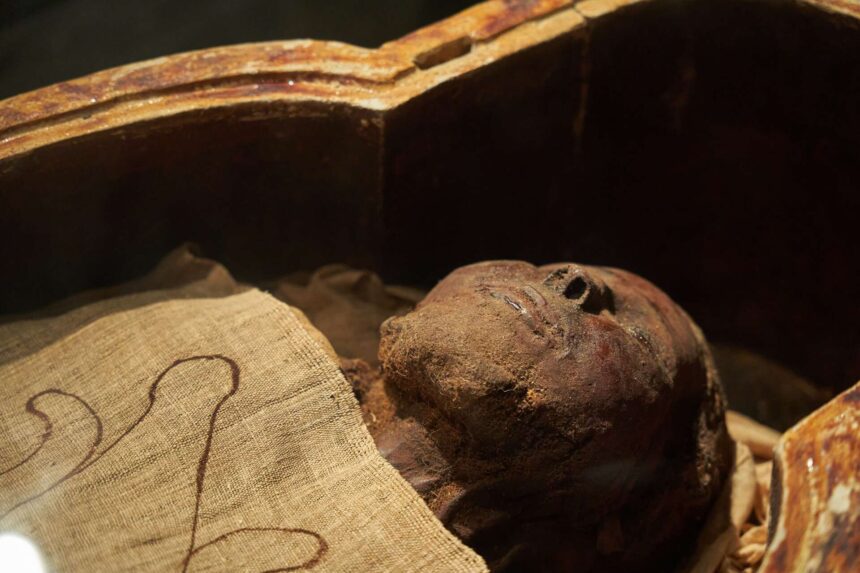

Une analyse olfactive des momies du Caire

Ces parfums de pin, de cèdre, de genévrier, de myrrhemyrrhe ou même d’encens proviennent des résines, des huiles et des cires utilisées dans le processus de momification. Le professeur Matija Strlič, auteur principal de l’étude publiée dans le Journal of the American Chemical Society, explique : « L’odeur des corps momifiés suscite depuis des années un intérêt important de la part des experts et du grand public, mais aucune étude scientifique combinant chimie et perception n’avait été menée jusqu’à présent. »

L’équipe de chercheurs a utilisé une combinaison d’instruments sophistiqués et de neznez humains pour analyser l’odeur de neuf momies conservées au Musée égyptien du Caire. Grâce à un chromatographe en phase gazeuse (CPG) couplé à un spectromètre de masse, ils ont pu identifier les composés chimiques responsables des effluves émanant de ces corps préservés à travers les millénaires.

Un intérêt scientifique et… pédagogique

Ces découvertes apportent de nouvelles informations sur les techniques de momification et sur l’impact des conditions de conservation des musées. Le professeur Ali Abdelhalim, co-auteur de l’étude et directeur du Musée égyptien du Caire, souligne : « Pour les anciens Égyptiens, la momification était une pratique mortuaire importante visant à préserver le corps et l’âme pour l’au-delà grâce à un rituel détaillé d’embaumement du défunt à l’aide d’huiles, de cires et de baumesbaumes. Cette pratique a évolué au fil du temps, et l’identification des différentes techniques et matériaux utilisés permet de connaître l’époque, le lieu et le statut socio-économique de la personne momifiée. »

Au-delà de l’intérêt scientifique, ces recherches ouvrent la voie à de nouvelles expériences muséales. Les institutions pourraient bientôt proposer des expositions immersives où les visiteurs découvriraient l’odeur authentique des momies, enrichissant ainsi leur compréhension sensorielle de l’histoire.