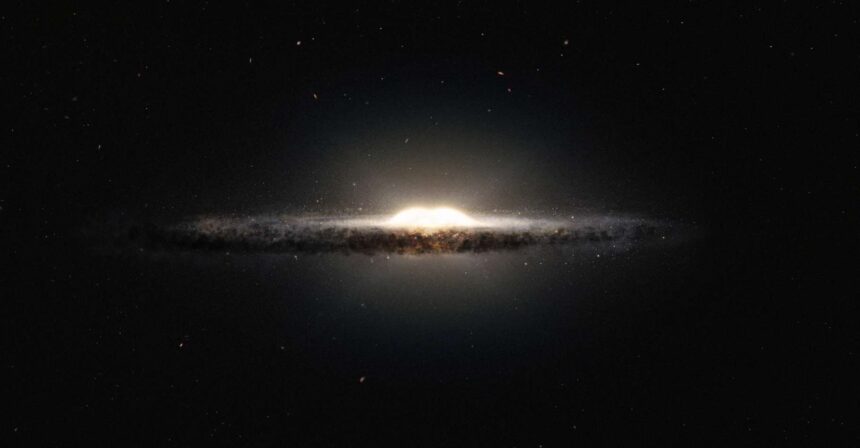

Grâce à la puissance du télescope spatial James-Webb (JWST) et à un temps d’observation long, des astronomes ont remarqué un phénomène unique autour du trou noir supermassif qui niche au centre de notre Voie lactée. Ils avancent quelques hypothèses.

Observer des scintillements ou encore des éruptions de lumière issus du disque de gaz et de poussière – celui que les astronomesastronomes appellent le disque d’accrétion – qui tourbillonne autour d’un trou noir supermassif, ça n’a rien de surprenant pour les chercheurs. « Mais le trou noir au centre de notre Voie lactée semble unique en la matière », assure Farhad Yusef-Zadeh, astrophysicienastrophysicien à l’université Northwestern (États-Unis). Son équipe, en effet, a observé Sagittarius A*Sagittarius A* à l’aide du télescope spatial James-Webbtélescope spatial James-Webb (JWST) à plusieurs reprises entre 2023 et 2024. Et ce que les chercheurs ont vu les a interloqués.

Aujourd’hui enfin, les astronomes racontent dans les Astrophysical Journal Letters, comment ils ont découvert que le disque d’accrétion du trou noir supermassif au centre de notre Voie lactéeVoie lactée émet un flux constant d’éruptions. Sans période de repos. Certaines se présentent comme de faibles scintillements qui ne durent que quelques secondes. D’autres, qui se produisent quotidiennement, comme des éruptions d’une luminositéluminosité aveuglante. Et d’autres encore, comme des scintillements encore plus discrets qui s’étendent sur plusieurs mois. « Sagittarius A* bouillonne toujours d’activité et ne semble jamais atteindre un état stable. Il y a toujours quelque chose de différent à voir », s’étonnent les chercheurs.

L’activité unique de Sagittarius A* révélée dans le proche infrarouge

C’est la caméra proche infrarougecaméra proche infrarouge (NIRCam) du télescope spatial James-Webb qui a révélé la particularité de notre trou noir supermassif. Les astronomes l’ont braqué sur le centre de la Voie lactée pour un total de 48 heures, par incrémentsincréments de 8 à 10 heures sur une année. De quoi obtenir un suivi le plus détaillé et le plus long à ce jour de Sagittarius A*.

Les chercheurs rapportent par exemple que le disque d’accrétion entourant le trou noir semble générer cinq à six grosses éruptions par jour. Et puis plusieurs petites éruptions entre les deux. « Nous n’avons pas pu trouver de schéma dans cette activité. Elle semble être aléatoire », remarque Farhad Yusef-Zadeh.

Les astrophysiciens tiennent toutefois une piste pour expliquer l’entremêlement de ces éruptions et de ces scintillements. Ils soupçonnent deux processus distincts d’en être responsables. Ainsi, des perturbations mineures au sein du disque d’accrétion pourraient générer les faibles scintillements. Des turbulencesturbulences plus importantes pourraient réussir à comprimer le plasma et à provoquer, cette fois, une explosion de rayonnements.

« C’est un peu comme ce qui se produit dans le champ magnétique de notre SoleilSoleil et qui peut mener à une éruption », précisent les chercheurs. Farhad Yusef-Zadeh, d’ailleurs, envisage les plus brillantes éruptions de lumière observée du côté de notre trou noir supermassif comme des événements de reconnexion magnétiquereconnexion magnétique qui ressemblent à ceux qui se produisent sur notre étoileétoile. Lorsque deux champs magnétiqueschamps magnétiques entrent en collision et libèrent de l’énergieénergie sous forme de particules accélérées à des vitessesvitesses proches de celle de la lumière.

Une observation sur 24 heures pour percer les secrets de notre tour noir supermassif

Et c’est en observant Sagittarius A* à deux longueurs d’ondelongueurs d’onde distinctes (2,1 et 4,8 micronsmicrons) en même temps – ce que permet justement la NIRCam du JWST -, que les astrophysiciens ont fait une autre découverte surprenante. Ils rapportent que les événements observés à la longueur d’onde la plus courte changent de luminosité légèrement avant les événements vus à la longueur d’onde la plus longue. « C’est la première fois qu’un tel décalage temporel est enregistré. Un décalage qui va de quelques secondes à 40 secondes », précise Farhad Yusef-Zadeh.

L’hypothèse des chercheurs, c’est que les particules, qui perdent de l’énergie au cours de l’éruption, en perdent plus rapidement à des longueurs d’onde plus courtes qu’à des longueurs d’onde plus longues. Un phénomène attendu pour des particules qui tournent en spirale autour des lignes de champ magnétique. Mais pour confirmer tout ça, il faudra mobiliser le télescope spatial James-Webb sur une période encore plus longue. L’équipe de l’université Northwestern en a formulé la demande.

« Si nous pouvions observer pendant 24 heures non-stop, nous pourrions découvrir des caractéristiques que nous ne pouvons pas voir sur un temps plus court. Ce serait incroyable. Nous pourrions également voir si ces éruptions présentent une périodicité ou si elles sont vraiment aléatoires », concluent les chercheurs.