Lors de la dernière décennie, l’analyse des mesures du rayonnement fossile faites lors de la mission Planck avait vivement soutenu le modèle standard avec Big BangBig Bang, basé sur l’existence des particules exotiquesexotiques de matière noirematière noire froide et d’une accélération récente, depuis un peu plus de 5 milliards d’années, de l’expansion du cosmoscosmos observable en raison de la présence dans les équations d’EinsteinEinstein de sa fameuse constante cosmologique.

Si la théorie du Big Bang dans sa formulation bien comprise chez les cosmologistes est désormais aussi solide que l’héliocentrisme, cela ne veut pas dire pour autant que les toujours élusives particules de matière noire (ne rayonnant pas ou quasiment pas) existent vraiment, ni que l’on soit sur de l’existence de la constante d’Einstein ni de la nature de la mystérieuse énergie noire qui pourrait l’expliquer, au point que la constante pourrait être variable. Rappelons que matière et énergie noiresénergie noires représentent plus de 95 % de la massemasse et de l’énergie du cosmos observable.

L’énergie noire en particulier interroge, car de sa nature dépend le destin du cosmos observable. Finira-t-il par un Big FreezeBig Freeze comme cela semble probable avec un UniversUnivers en expansion éternelle vers la mort thermique par le froid ou un Big CrunchBig Crunch torride marquant le début d’un nouveau Big Bang ?

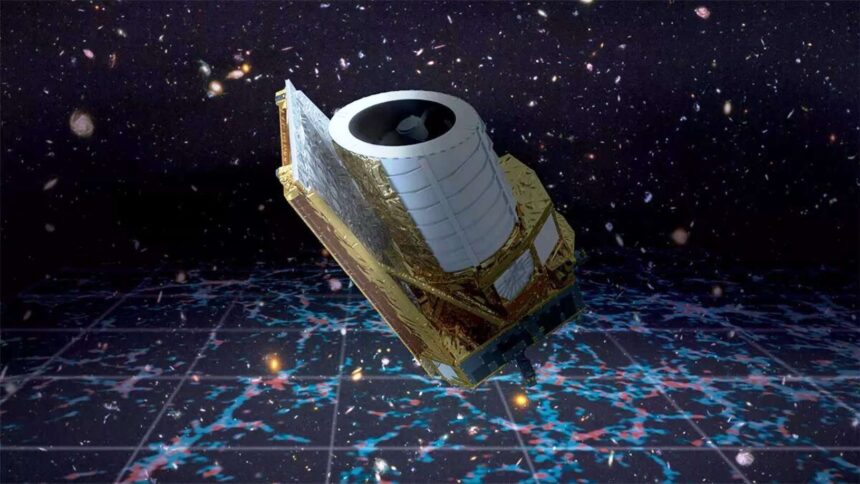

La mission Euclid a pour ambition de cartographier la structure à grande échelle de l’Univers et de nous aider à comprendre deux de ses mystérieux composants : la matière noire et l’énergie noire. Elle a nécessité une collaboration internationale impliquant plus de 300 organismes dont le CEA et plus de 1 500 chercheurs de 15 pays, depuis plus de 10 ans. Écoutez les enjeux de la mission avec David Elbaz, astrophysicien au CEA. © CEA

Des lentilles gravitationnelles pour cartographier comme jamais la matière noire

On comprend donc pourquoi l’Esa a lancé le 1er juillet 2023 le satellite EuclidEuclid en espérant qu’il aidera à faire la lumièrelumière sur tous ces sujets. Sa mission est d’étudier pendant six ans en utilisant notamment l’effet de lentille gravitationnellelentille gravitationnelle des galaxiesgalaxies qui se trouvent à différentes distances de la Terre au moyen d’un télescopetélescope de 1,2 mètre de diamètre qui embarque deux instruments : l’imageur observant en lumière visible (VISVIS) et le spectro-imageur proche infrarougeinfrarouge (Nisp).

La France est le premier contributeur de la mission Euclid dont le consortium est dirigé par Yannick Mellier (IAP/CNRS), directeur du consortium, et Francis Bernardeau (IPHT/CEA) directeur adjoint.

En fin de compte, avec la mission Euclid nominal, on disposera de données statistiques concernant des milliards de galaxies dans des stratesstrates de lumière remontant jusqu’à il y a 10 milliards d’années. Ces populations de galaxies ont évolué en taille et en forme au cours de cette duréedurée, se rassemblant en amas de galaxiesamas de galaxies, ces amas donnant des structures filamentaires souvent appelées « toile cosmique ».

Ces structures sont le produit d’un affrontement entre l’attraction gravitationnelle de concentrations de matière noire s’effondrant sur elles-mêmes sur la matière baryonique standard et de l’accélération de l’expansion de l’espace qui tend à contrecarrer la formation des amas et des filaments.

Il se trouve que ces effets sur la répartition et l’aspect des galaxies trahissent des caractéristiques des théories possibles de la matière noire et de l’énergie noire. Euclid devrait nous faire passer d’une mesure précise à seulement 10 % de l’accélération de l’expansion du cosmos observable à environ 1 %, ce qui sera peut-être assez pour exhiber des variations dans le temps de la constante cosmologique d’Einstein.

Dans le vide, la lumière se déplace habituellement en ligne droite. Mais dans un espace déformé par un corps céleste massif, comme une galaxie, cette trajectoire est déviée ! Ainsi, une source lumineuse située en arrière d’une galaxie a une position apparente différente de sa position réelle : c’est le phénomène de mirage gravitationnel. En fin de mission, Euclid devrait avoir révélé environ 100 000 lentilles gravitationnelles fortes. Cette vidéo est originaire du webdocumentaire « L’Odyssée de la Lumière » et a été intégrée au webdocumentaire « Embarquez avec la Matière Noire ». © CEA, Animea

Pour cela, au cours de sa mission, Euclid va observer tous les 3 à 5 jours l’équivalent de la totalité du ciel couvert par le télescope Hubble en 30 ans et, dans 6 ans, environ un tiers de la voûte céleste aura été cartographié (le reste étant occulté par le plan galactique dans lequel tournent les étoilesétoiles de la Voie lactéeVoie lactée et par le plan de l’écliptiqueplan de l’écliptique dans lequel tournent les planètes de notre Système solaireSystème solaire) sur une profondeur temporelle de 10 milliards d’années.

Techniquement, Euclid va évaluer l’effet de lentille gravitationnelle faible et forte de la matière noire qui génère la distorsion des images des galaxies lointaines causée par cette matière ainsi que les fameuses oscillations acoustiques des baryons (BAO pour baryonbaryon acoustic oscillations en anglais). L’effet de lentille sur l’image d’une galaxie est d’autant plus prononcé qu’une importante concentration de matière noire s’intercale entre la galaxie et Euclid, permettant de cartographier la répartition de la matière noire et son évolution dans le temps. Le succès de la mission dépend du consortium Euclid qui regroupe plus de 2 200 personnes (dont 425 en France) réparties dans environ 250 laboratoires (dont 40 en France) de 16 pays.

De nouveaux résultats sur l’évolution des galaxies et des amas de galaxies

Il y a plus d’un an, les membres de la collaboration Euclid avaient fourni cinq premières images spectaculaires déjà obtenues par le satellite, ce qui nous avait donné l’occasion de faire une interview du cosmologiste Alain Blanchard.

Aujourd’hui, d’autres photos sont révélées. Elles sont nettement moins spectaculaires mais elles illustrent le fait que les analyses scientifiques prévues pour la mission Euclid sont bel et bien en cours et qu’un grand nombre d’articles à ce sujet sont « dans les tuyaux » comme on dit et comme on peut le constater dans les communiqués d’Euclid France et de l’Esa.

Le premier explique que « de nouveaux résultats marquants sur les lentilles gravitationnelles, la toile cosmique et ses amas de galaxies, les galaxies actives et les quasarsquasars, l’évolution et la morphologiemorphologie des galaxies, les galaxies nainesgalaxies naines ou encore les phénomènes transitoires sont publiés aujourd’hui dans une série de 27 articles ». Il s’agit en fait de pré-prints, comme on dit, qui n’ont donc pas encore subi les filtres nécessaires à une publication.

L’événement a été baptisé Q1, pour « Quick release 1 ». Il y a déjà quelques connaissances nouvelles donc, en ce qui concerne les galaxies et les amas de galaxies exposées notamment dans le communiqué par Céline Gouin, chargée de recherche au CNRS à l’Institut d’astrophysiqueastrophysique de Paris (IAP) qui y déclare que « nos résultats révèlent qu’en moyenne, plus un amas est massif, plus il est connecté à des filaments de la toile cosmique. Pour la première fois, nous montrons que cette connexion entre amas et toile cosmique influence significativement le type de morphologie des galaxies qui s’y trouvent : plus un amas a de connexions avec la toile cosmique, plus la part de galaxies de type elliptique en son sein est importante ».

Voilà de quoi mieux comprendre et contraindre les scénarios de la formation et de l’évolution des galaxies en relation avec leur environnement, une tâche sur laquelle s’est concentrée l’équipe dirigée par Clotilde Laigle, astronomeastronome adjointe à l’IAP qui explique que « les galaxies les plus anciennes, elliptiques, sont observées plus près des cœurs des filaments cosmiques que les galaxies à disques, et par conséquent sont davantage sujettes aux interactions qui peuvent être à l’origine de leur transformation morphologique. Les elliptiques sont également plus alignées avec la direction de leur filament, ce qui va dans le sens d’autres mesures observationnelles à des âges de l’Univers plus récents ».

Louis Quilley, post-doctorant au Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL), précise quant à lui que « la morphologie des galaxies nous informe sur comment celles-ci croissent en masse, ou encore pourquoi elles finissent par cesser de former des étoiles. Seul un télescope spatialtélescope spatial moderne est capable d’obtenir des images avec une résolutionrésolution si précise, et seul Euclid peut fournir une statistique suffisante pour permettre ce type d’études ».

Euclid va aussi nous donner des pistes pour mieux comprendre les processus de formation et d’évolution des amas de galaxies dans l’Univers précoce, processus encore mal compris et débattu.

Parmi les images présentées aujourd’hui, on trouve celles de trois régions du ciel s’étendant sur 63 degrés carrés de la voûte céleste (soit la superficie équivalente à plus de 300 fois la pleine Lunepleine Lune) où les sondages dans le ciel profond remonteront le plus loin dans le passé. Le communiqué de l’Esa explique que les observations déjà disponibles sont de bon augure pour ce futur, car, en seulement une semaine d’observations, avec un seul balayage de chacune de ces régions (Euclid passera au-dessus d’elles des dizaines de fois), Euclid a déjà découvert 26 millions de galaxies, les plus éloignées d’entre elles se trouvant observées jusqu’à 10,5 milliards d’années dans le passé.

En conclusion, il faut savoir que, comme l’explique Clotilde Laigle, « le plein potentiel d’Euclid pour en savoir plus sur la matière noire et l’énergie noire provenant de la structure à grande échelle de la toile cosmique ne sera atteint qu’une fois qu’il aura terminé son relevé complet. Pourtant, le volumevolume de cette première publication de données nous offre déjà un premier regard unique sur l’organisation à grande échelle des galaxies, que nous pouvons utiliser pour en savoir plus sur la formation des galaxies au fil du temps ».

« Que savons-nous réellement de l’Univers ? D’où vient la matière qui le compose et comment a-t-elle évolué au fil du temps ? » La mission Euclid, lancée en juillet 2023 par l’Agence spatiale européenne, a pour ambition de répondre à ces questions fondamentales en scrutant un tiers du ciel et en cartographiant la matière invisible qui compose notre cosmos. Dans cette conférence passionnante, Clotilde Laigle, astrophysicienne à l’Institut d’Astrophysique de Paris, nous présente cette mission ambitieuse qui vise à cartographier la matière invisible de l’Univers, comme la matière noire et l’énergie noire, à l’aide d’observations précises de milliards de galaxies. Euclid, en scrutant un tiers du ciel, fournira des données cruciales pour étudier la structure à grande échelle de l’Univers, la formation des galaxies et l’expansion cosmique. À travers des analyses statistiques sophistiquées, cette mission permettra de déchiffrer des phénomènes encore mal compris, tout en approfondissant notre compréhension des forces fondamentales qui façonnent notre Univers. Clotilde Laigle explore également les défis techniques de cette mission de pointe, des spécificités du télescope aux technologies de pointe utilisées pour collecter ces données exceptionnelles. Cette conférence donne un aperçu des premières images publiques d’Euclid et des possibilités qu’elles ouvrent pour l’astronomie et la cosmologie. © École normale supérieure – PSL